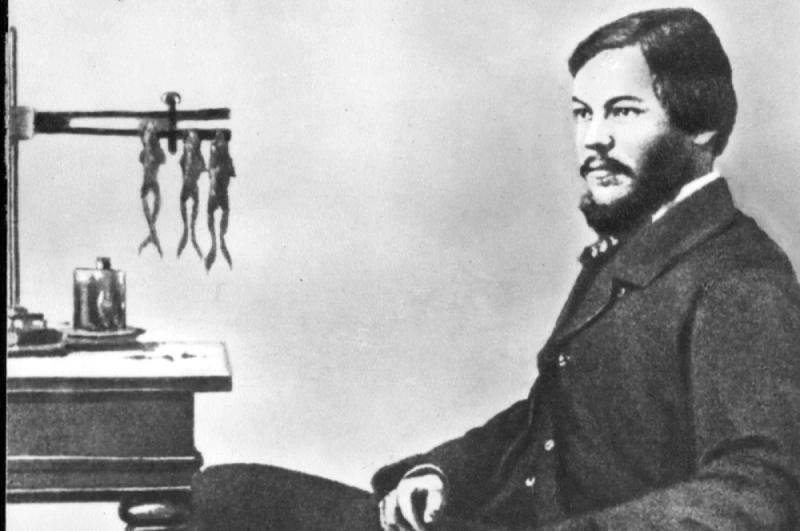

Кто бы мог подумать, что величайшее открытие можно сделать, наблюдая за обычной лягушкой? Осенью 1862 физиолог Сеченов ставил очередной опыт. Он погружал задние лапки земноводного в раствор серной кислоты и измерял время, за которое животное их отдёрнет. Когда учёный положил кристаллик соли на зрительные бугры вскрытого лягушачьего мозга, выяснилось, что реакция запаздывает — время, нужное рептилии для того, чтобы отдёрнуть лапу, увеличилось.

Так был открыт механизм центрального торможения — важнейший принцип работы головного мозга, способного подавлять рефлексы. На этом революционном для науки фундаменте позднее вырастут концепции, объясняющие человеческое поведение и даже мыслительные процессы. А самого Ивана Сеченова назовут «отцом русской физиологии».

Мозг — машина

Через год, в 1863-м, вышел главный труд его жизни, ставший классическим, — «Рефлексы головного мозга». Сеченов объяснял, что и сознательная, и бессознательная деятельность основаны на рефлексах — откликах нервной системы на внешние стимулы. Однако наш мозг не рабски реагирует на раздражители (на условную лампочку, которая вскоре загорится перед подопытными собаками последователя Сеченова Ивана Павлова) — нет, он способен замедлять или вовсе гасить автоматический ответ. И в определённых ситуациях заменяет возбуждение на торможение.

«Войдёмте же, любезный читатель, в тот мир явлений, который родится из деятельности головного мозга», — пишет Сеченов в предисловии книги. Она стала огромным событием не только в научном мире — её зачитывала до дыр вся мыслящая Россия того времени. Теорию рефлексов обсуждали в светском обществе, и у физиолога появились многочисленные почитатели.

Ещё бы, разве не интересно узнать, что наш мозг подобен машине? Что улыбка или дрожь — это результат сокращения мышц, вызванного реакцией мозга? И парализующий страх, и стыд, заставляющий опускать глаза, — всё это имеет строгое научное объяснение, и кроется оно в работе центральной нервной системы.

То, что любая психическая деятельность — не более чем реакция мозга на внешние стимулы, звучало революционно и даже шокирующе. Всё-таки психика на протяжении веков считалась проявлением души в человеке (в переводе с древнегреческого «психе» и есть «душа»), а тут нашёлся человек, дерзнувший «разложить» её на рефлексы.

Задумав издать отдельную книгу (сначала статья была опубликована в малоизвестной газете), Иван Сеченов предсказуемо столкнулся с препятствиями. Исследователю было объявлено, что он пропагандирует «учение крайнего материализма». 20 апреля 1866 года весь тираж книги, составлявший 3 тысячи экземпляров, был отпечатан и арестован. А против самого Сеченова возбуждено судебное производство — ему грозила статья за «подрыв общественных устоев» и «развращение нравов».

Учёный недоумевал. И даже отказывался от адвоката. «Зачем мне адвокат? Я возьму в суд лягушку и проделаю перед судьями все мои опыты: пускай тогда прокурор опровергает меня», — кипятился он. Тем не менее к услугам защитника прибег. Через пять лет арест книги был снят, и она поступила в продажу.

Кстати, ещё о книгах. Современники считали, что именно Сеченов стал прототипом Евгения Базарова, героя тургеневского романа «Отцы и дети». Роман, правда, вышел на пару лет раньше, чем «Рефлексы головного мозга», но больно уж сильное впечатление на обывателей произвело препарирование лягушек.

Приборы делал сам

А ведь о карьере врача Сеченов в юности даже не помышлял. Выросший в многодетной дворянской семье отставного военного, он получил хорошее домашнее образование и по настоянию близких поступил в Главное инженерное училище в Петербурге. После его окончания служил в сапёрном батальоне, правда, недолго. Как он будет вспоминать в мемуарах, решение стать врачом пришло к нему после бесед с некой 20-летней Ольгой Александровной (фамилию он не называет), в которую молодой человек, похоже, был безответно влюблён.

В январе 1850 года подпоручик Иван Сеченов подаёт в отставку, а осенью записывается вольнослушателем на медицинский факультет Московского университета. Сдав экзамены и поступив на первый курс, он быстро становится одним из лучших студентов. Его увлекают терапия, патологическая анатомия и другие дисциплины, но вскоре наступает разочарование: он не находит в изучаемых предметах глубины. «В книге нет ничего, кроме перечисления причин заболевания, симптомов болезни, её исходов и способов лечения; а о том, как из причин развивается болезнь, в чём её сущность и почему в болезни помогает то или другое лекарство, — ни слова», — так он впоследствии отзовётся об одном из учебников, которые приходилось штудировать.

Охладев к терапии, он увлекается лекциями по сравнительной анатомии и физиологии. И во всём стремится найти первопричину. Так, первая его научная статья называлась «Могут ли влиять нервы на питание?». Окончив университет, Сеченов за свой счёт отправляется на стажировку в Европу, где смотрит, как физиологи проводят эксперименты, завоёвывает авторитет в научной среде, разрабатывает прибор собственной конструкции для определения количества газов в жидкостях (физиология дыхания, газообмен — ещё одна сфера его научных интересов) и … берёт уроки стеклодувного мастерства. Дело в том, что стеклянные части для лабораторных приборов — трубки и колбы — Иван Сеченов предпочитал изготавливать сам. Этот навык в дальнейшем ему пригодится и в России. В экспозиции его мемориального кабинета на Моховой улице и сегодня можно увидеть стеклодувный столик, за которым он трудился. А в Сеченовском университете хранятся уникальные приборы, которые он сделал собственноручно.

Вернувшись в Россию, учёный организовал одну из первых физиологических лабораторий в нашей стране. Начав преподавать на Медицинском факультете Московского университета, который сам с отличием окончил, был верен ему до конца. И сделал множество открытий, которые изменили представление о том, как работает человеческий организм. Например, описал механизм мышечного чувства, благодаря которому человек даже с закрытыми глазами сознаёт положение своего тела — это явление называют кинестезией. Позднее подобное открытие совершил британский физиолог Чарльз Шеррингтон, получивший в 1932 году Нобелевскую премию.

Иван Михайлович Сеченов к тому времени уже умер (это произошло 120 лет назад, 15 ноября 1905 года). Впрочем, Шеррингтон всегда открыто признавал приоритет русского физиолога в этих работах.

Подарил нам 8-часовой рабочий день

Иван Сеченов заложил основы научного подхода к режимам труда и отдыха. «Когда в конце 80-х годов прошлого века стали приходить из-за границы известия о сокращении времени рабочего дня до 8 часов без урона для производства, мне пришла в голову мысль разобраться в не затронутом доселе вопросе», — писал он в мемуарах.

Учёный стал анализировать процессы физического утомления мышц и работу сердца. Вычисляя по часам соотношения периодов труда и отдыха, он пришёл к выводу, что, с точки зрения физиологии, оптимальная продолжительность рабочего дня — 6-8 часов. Этим исследованиям он посвятил статьи «Физиологические критерии для установки длины рабочего дня» (1894) и «Очерк рабочих движений человека» (1901).

Сконструировав прибор, который регистрировал мышечные движения, Сеченов доказал, что активный отдых более эффективен для предотвращения усталости, чем полный покой. Утомлённые мышцы быстрее восстанавливаются, если включить в работу другие группы мышц.

Оцените материал

| Подписывайтесь на АиФ в

MAX |

Leave a Reply