120 лет назад, 15 ноября 1905 года, от крупозного воспаления лёгких скончался человек, которого где-то за год до этого избрали почётным членом Императорской академии наук. Что выглядит как издевательство. Потому что в тот осенний день ушёл из жизни тот, кто буквально перевернул мир науки о человеке, — Иван Михайлович Сеченов.

По идее, звание академика он заслужил не за год, а лет за сорок с гаком до смерти, когда ему было чуть за тридцать, и когда был создан и частично опубликован его труд «Рефлексы головного мозга». Собственно, там объясняется одна из главных тайн мироздания — возникновение мысли и чувства. И, разумеется, с сугубо материалистических позиций. В самом грубом очертании выглядело это так. Есть среда, которая на нас объективно влияет. Есть рефлексы, которыми руководствуются примитивные организмы по типу: «Дают — бери, бьют — беги». А есть головной мозг, который может подавлять рефлексы и, например, скомандовать не бежать от удара, а отвесить в ответ так, чтоб мало не показалось.

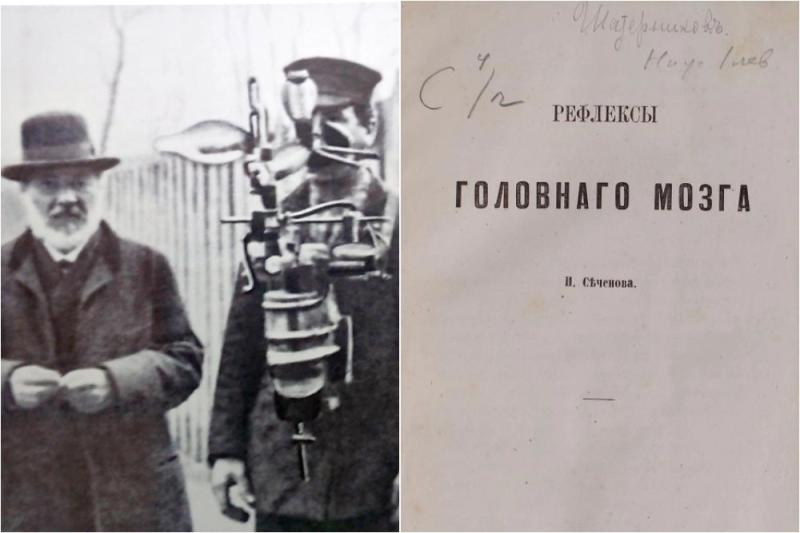

Сеченов и портативный газоанализатор его конструкции; Титульный лист книги учёного «Рефлексы головного мозга». Это классический труд русского физиолога и психолога. Фото: Коллаж АиФ

Это был невероятный прорыв. Но одновременно и невероятный скандал. Какая-то клистирная трубка, как тогда именовали медиков, суётся в святая святых, в душу человеческую! Которая, как известно, дана свыше, и нечего тут рассуждать.

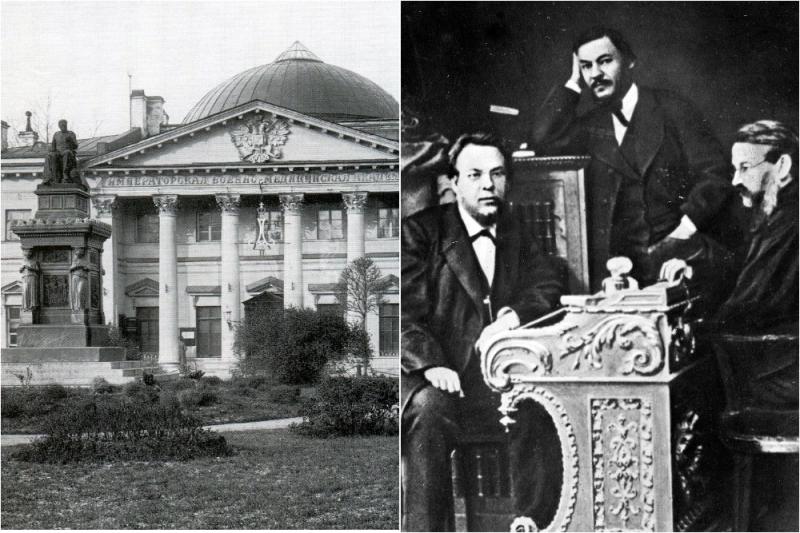

В общем, Сеченову ещё повезло легко отделаться — всего лишь на сорок лет было отложено официальное признание его заслуг. А могло быть гораздо хуже. Министр внутренних дел Пётр Валуев был убеждён, что давить крамолу надо всерьёз: «Объяснить внутренние движения человека результатом внешних влияний на нервы — не значит ли ставить на место учений о бессмертии духа учение, признающее в человеке только одну материю? Сочинение Сеченова признаю неоспоримо вредного направления». А Петербургский митрополит Исидор, будучи почётным членом Медико-хирургической академии, призывал расправиться не только с «вредным направлением», но и с самим автором, попросив Синод сослать Сеченова в Соловецкий монастырь «за предерзостное душепагубное и вредоносное учение, для смирения и исправления».

Здание военно-медицинской академии с памятником Я. Ф. Виллие; Профессора Императорской медико-хирургической академии (ИМХА): Сергей Боткин, Иван Сеченов и Венцеслав Леопольдович Грубер. Фото: Коллаж АиФ

Но, как говорил отец нашей академической науки Михаил Васильевич Ломоносов: «Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно». И случай Сеченова — чуть ли не самая яркая иллюстрация закона сохранения вещества и энергии. Да, по части официального признания его заслуг «что-то убыло» в солидном размере. Но где же искать то, что «должно прибыть непременно»?

Конечно, в признании неофициальном. И вот тут на арену, помимо власти светской и власти духовной, выходит ещё одна, влияние которой на общество второй половины XIX столетия было, пожалуй, больше, чем у первых двух вместе взятых. Это литераторы. То есть, как тогда говорили, властители дум.

Здесь Сеченов продемонстрировал то, что в футболе называют «хет-трик» — три гола, забитых игроком в одном матче. Фигурально выражаясь, он поразил ворота трёх отечественных властителей дум из высшей лиги. Это Иван Тургенев, Николай Чернышевский и Фёдор Достоевский. Сеченов появляется в их знаковых произведениях и как прототип главных героев, и как фигура умолчания, с которой ведут ожесточённую полемику. А это очень круто — подобного не достигал ни один из наших учёных.

С Иваном Тургеневым всё просто. Он посещал лекции своего тёзки, где тот как раз и рассказывал о работе головного мозга, подтверждая свои доводы на препарированной лягушке. Когда её лапки помещали в кислоту, лягушка их рефлекторно отдёргивала. Но стоило поместить на её мозг в районе зрительных центров соль — рефлекс исчезал, и лягушке было уже всё равно — в кислоту её пихают или в воду. Именно так в нашей литературе появился герой, который заявлял: «Любовь — белиберда, непростительная дурь… Что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество». А также резал лягушек: «Я лягушку распластаю да посмотрю, что у неё там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается». Узнаёте? Да, это Евгений Базаров, главный герой романа «Отцы и дети».

Иван Михайлович Сеченов — русский учёный-медик, физиолог и психолог, академик Императорской академии наук; Портативный газоанализатор его конструкции, 1890-е г. Фото: Коллаж АиФ

С Чернышевским чуть сложнее. Они были знакомы лично и поддерживали приятельские отношения, о чём свидетельствует открытка, которую Сеченов и его друг Пётр Боков послали писателю в августе 1863 года. Чернышевского приглашали на вечер, посвящённый Марии Боковой, жене Петра, — она успешно сдала экзамены за курс мужской гимназии. Фокус же в том, что к тому моменту брак Марии и Петра превратился в тройственный союз — фактическим мужем Марии был как раз Сеченов. Впрочем, Боков этому не мешал, добровольно уступив супругу товарищу… А в том же году вышел роман Чернышевского «Что делать?». И расклад между главными героями был таким. Вера Павловна, та самая, которая видит сны, замужем за Дмитрием Лопуховым. Появляется Александр Кирсанов, и Вера Павловна в него влюбляется. А тот — в неё. Муж добровольно сходит со сцены… Ничего не напоминает? Современники даже не гадали, а точно знали, кто под каким именем фигурирует в романе — об этом тройственном союзе судачила вся мало-мальски образованная публика. Да и сам автор не скрывал ничего: «Всё существенное в моем рассказе — факты, пережитые моими добрыми знакомыми».

Достоевский же в этом плане — абсолютный чемпион. Первый звоночек — повесть «Записки из подполья». Там Фёдор Михайлович ведёт с Сеченовым полемику — Достоевскому очень не нравилось, что свободную волю человека, способного управлять своим телом и эмоциями, Сеченов сводит к рефлексам головного мозга. Правда, из труда «Рефлексы головного мозга» Достоевский почерпнул описание фаз психического возбуждения и торможения. И виртуозно применил её в «Преступлении и наказании», где Родион Раскольников — то «тварь дрожащая», то «право имеет». Кстати, в том же романе выведен и сам Сеченов — его внешний облик дан доктору Зосимову. Ну а в последнем своём романе, «Братья Карамазовы», Фёдор Михайлович разошёлся вовсю. Там Митя Карамазов говорит: «Клод Бернар. Это что такое? Подлец какой-нибудь, всего вероятнее, да и все подлецы… Вообрази себе: это там в нервах, в голове, то есть там в мозгу эти нервы (ну черт их возьми!)… есть такие этакие хвостики, у нервов этих хвостики, ну, и как только они там задрожат… я и созерцаю, а потом мыслю… потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа и что я там какой-то образ и подобие». Насчёт «нервов и хвостиков», которые отрицают человека как образ и подобие Бога — это, разумеется, шпилька в адрес Сеченова. Который, как известно, в 1862-1863 годах как раз и стажировался в лаборатории Клода Бернара.

Могила Сеченова и его жены на Новодевичьем кладбище; Памятник ученому в Москве. Фото: Коллаж АиФ Оцените материал

| Подписывайтесь на АиФ в

MAX |

Leave a Reply