Еженедельник «Аргументы и Факты» № 46. Попали в окружение 12/11/2025

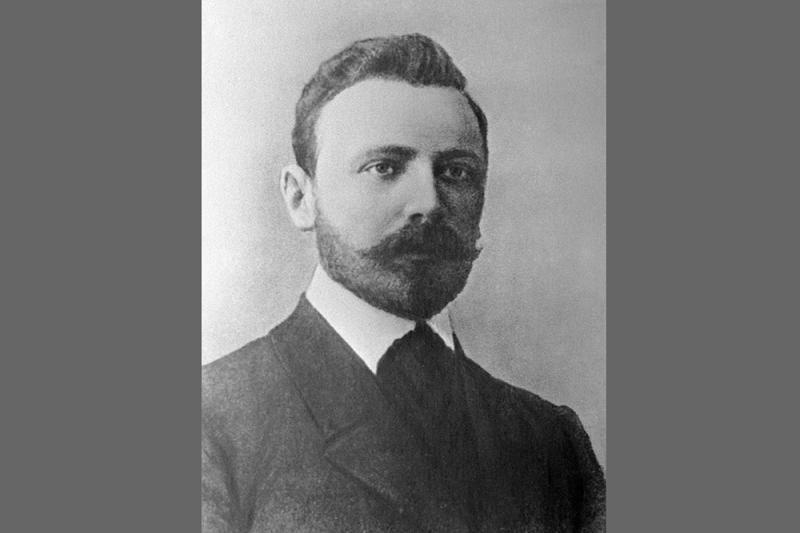

150 лет назад, 15 ноября 1875 года, в Орле в семье купца родился Владимир Русанов, которому будет суждено совершить грандиозный прорыв в исследовании Арктики и практическом использовании Северного морского пути. А ещё он войдёт в классику нашей приключенческой литературы. Правда, не под своим именем…

Вениамин Каверин, автор «Двух капитанов», закрутил действие своего романа вокруг поисков пропавшей экспедиции полярного капитана Ивана Татаринова. Одним из главных его прототипов и стал Русанов, которого писатель особо выделял. Об этом вспоминала доктор филологических наук Галина Черникова, дружившая с Кавериным: «Вениамин Александрович говорил мне, как рождались его повести. Он шёл от жизни. В «Двух капитанах» Татаринов — это слияние Седова и Русанова, полярных исследователей. Литературный герой проходит путь Русанова».

Иллюстрация Виктора Бритвина к образу капитана Татаринова из романа Вениамина Каверина «Два капитана»; Исследователь Арктики Владимир Александрович Русанов (1875-1913). Фото: Коллаж АиФ

Последнее географическое открытие

Мастерство Каверина и популярность его романа были настолько велики, что ему потом пришлось предупреждать юных читателей: «Не следует доказывать, как это сделал один мальчик на уроке географии, что Северную Землю (архипелаг к северу от полуострова Таймыр. — Ред.) открыл Татаринов».

Речь идёт о последнем великом географическом открытии, которое было совершено в 1913 году, когда капитан Борис Вилькицкий обнаружил в Северном Ледовитом океане эти острова. Но подошёл он к ним в сентябре — тогда как в романе Татаринов был на Северной Земле уже в апреле 1913 года, на полгода раньше.

Экспедиция Бориса Вилькицкого на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» открыла Землю Императора Николая II (Северную Землю), остров Цесаревича Алексея (Малый Таймыр) и остров Старокадомского. Фото: Коллаж АиФ

Разумеется, вымышленный персонаж не мог ничего открыть. Но мог ли это сделать его прототип Владимир Русанов? Теоретически вроде бы мог. Его последняя телеграмма, датированная августом 1912 года, гласит: «Иду к северо-западной оконечности Новой Земли, оттуда на восток». И за пару лет до того в труде «К вопросу о Северном морском пути в Сибирь» Русанов напирал именно на это: «Пути в обход Новой Земли с севера обещают быть менее загромождёнными льдами. Выбор того или иного пути зависит от момента, от положения льдов и направления ветров». Между прочим, в «Руководстве для сквозного плавания судов по Северному морскому пути», которым пользуются сейчас, значится почти то же самое: «Если неблагоприятные ледовые условия сочетаются с трудной ледовой обстановкой в юго-западной части Карского моря, рекомендуется обходить острова Новая Земля с севера». В августе 1912 года юго-запад Карского моря как раз и был забит льдами…

Именем арктического исследователя Владимира Русанова названы: бухта и полуостров на Новой Земле, ледник на Северной Земле и гора в Антарктиде. Фото: РИА Новости

Если Русанов на своей парусномоторной шхуне «Геркулес» обогнул Новую Землю с севера и устремился на восток, то действительно мог достичь Северной Земли раньше Вилькицкого. Но подтверждений тому пока не нашли. Разве что в 1947 году на Северной Земле в заливе Ахматова была обнаружена стоянка, где якобы нашли части человеческого скелета. А исследования 1975 года закончились так: «Ни одной находки, намекающей на принадлежность к экспедиции Русанова, не было сделано в заливе Ахматова».

Загадки и неопределённость, связанные с трагедией последней экспедиции Русанова, сбивают с толку. Многим кажется, что это и есть самое важное. Между тем то, что

Русанов реально успел сделать для освоения Арктики, гораздо весомее.

Репродукция рисунка художника В. Орлова «На палубе «Геркулеса» с женой Жульет Жан». Серия работ, посвященная арктическому исследователю Русанову. Фото: РИА Новости

Один месяц и сто лет

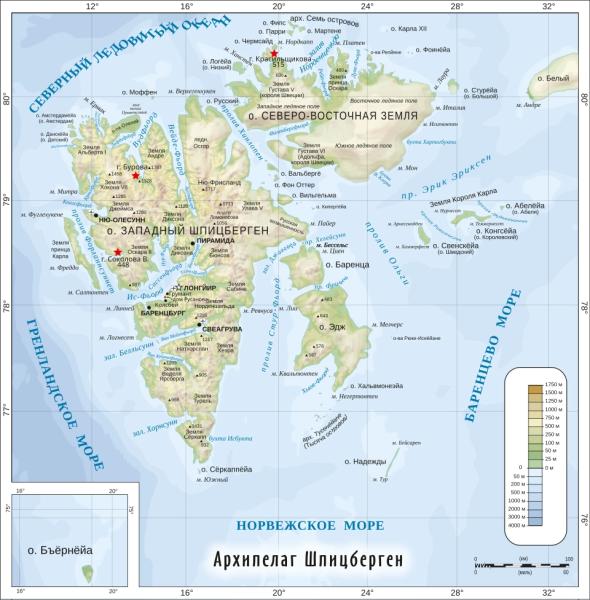

Собственно, главной целью похода 1912 года был не поиск наилучшего морского пути «из Архангельска в Сибирь», о чём свидетельствует название предприятия и задачи, поставленные перед тем, кто его возглавлял. В «Наставлении начальнику Шпицбергенской экспедиции геологу Владимиру Александровичу Русанову» значилось: «Исследовать природные богатства Шпицбергенского архипелага и принять меры в целях возможности использования их русскими промышленниками. Ознакомиться, возможно ближе, с характером и размерами существующих на Шпицбергене иностранных предприятий».

Дело в том, что на Шпицберген, открытый и частично освоенный русскими поморами, к началу XX века пыталась наложить руку Норвегия. И не только — на постоянное присутствие в архипелаге претендовали также Англия, США, Швеция, Германия, Голландия… Права на земли, где к тому моменту уже обнаружили и разрабатывали залежи каменного угля, Россия теряла стремительно. И в этих условиях высшие эшелоны власти были готовы даже на экстравагантные решения.

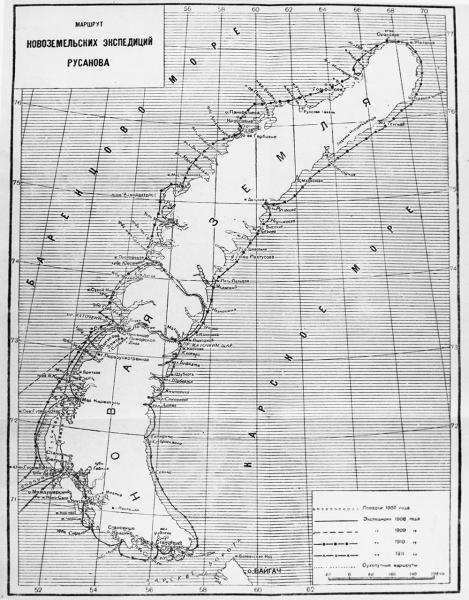

Репродукция карты маршрута новоземельских экспедиций русского полярного исследователя Владимира Русанова (1875-1912). Фото: РИА Новости

Освоение шпицбергена

Ведь Русанов заболел Севером не по доброй воле.

С 1894 года он чуть ли не ежегодно привлекался к следствию как участник социал-демократического «Рабочего союза» — иногда его просто задерживали, а иногда заключали в тюрьму. Итогом стала ссылка в 1901 году в Усть-Сысольск Вологодской губернии, где выпускник

Орловской духовной семинарии устроился статистиком. В частности, исследовал Печору:

«От её лесистых верховьев до устья, где необъятная ширь реки почти незаметно смешивается с волнами Ледовитого океана». Поставить человека, которому запрещено жить в крупных городах России и который поэтому учился на геолога в Париже, во главе предприятия государственной важности можно было только от крайней нужды. Но Русанов не подкачал.

Памятник Русанову — символ города Печоры (Республика Коми); Дом-музей Русанова в Орле, посвящённый жизни и деятельности геолога, географа, полярного исследователя. Фото: Коллаж АиФ

Да, ему предписывалось провести на Шпицбергене три месяца. А он провёл там лишь месяц, торопясь к своей мечте пройти Северным морским путём. Но успел за этот месяц столько, что Россия до сих пор сохраняет своё присутствие на Шпицбергене на пару с Норвегией. И если кому-то кажется, что каменный уголь Шпицбергена проходит по разряду «овчинка выделки не стоит», — это иллюзия.

Спустя несколько лет после того, как Русанов застолбил 28 участков выработки этого сырья, уголь Шпицбергена обходился в Мурманске раза в полтора дешевле, чем уголь Донбасса. А спустя ещё 15 лет он оказался и вовсе незаменим. Мурманск и Мурманская железная дорога, новые города Апатиты и Мончегорск, обеспечившие страну важнейшим стратегическим сырьём, суда уже функционирующего Севморпути — всё это питалось в том числе и углём Шпицбергена, который нашёл и закрепил за Россией Владимир Русанов.

Карта архипелага Шпицберген. Фото: Commons.wikimedia.org

Отложенная выгода

Гляциолог Владислав Корякин был уверен: «Вклад Русанова в освоение и изучение Арктики продолжал работать на страну и дальше, во всяком случае, по времени он не ограничился лишь 20-ми годами прошлого века». В этом можно убедиться, если взглянуть из сегодняшнего дня на доктрину Русанова: «Объявить Карское море, усиленно теперь эксплуатируемое норвежцами, нашим внутренним морем; взять всю Новую Землю в наши руки; включить Землю Франца-Иосифа в район наших промыслов…» Всё сбылось по слову его.

Оцените материал

| Подписывайтесь на АиФ в

MAX |

Leave a Reply