Еженедельник «Аргументы и Факты» № 47. Их звёздный век 19/11/2025 Сюжет Люди земли

«Страна, не способная себя прокормить, не может считаться серьёзным стратегическим противником» — эти слова часто приписывают Уинстону Черчиллю. Всё верно, спору нет, но формулировка слишком уж неконкретная. Русский учёный Климент Тимирязев вскрыл суть проблемы: «Чтобы накормить человека, необходимо накормить растение». А его ученик и последователь, химик Дмитрий Прянишников, посвятил её решению жизнь.

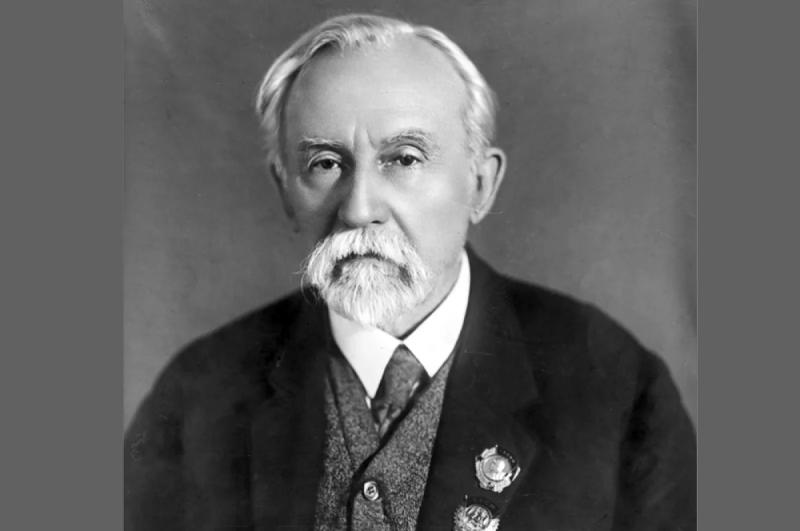

Он родился 160 лет назад, в ноябре 1865 года, у купца 1-й гильдии, проживавшего в слободе Кяхта Забайкальской области, и сделал для укрепления страны едва ли не больше, чем кто-либо в отечественной истории.

Даёшь навоз?

В 1887 году Дмитрий окончил физико-математический факультет Московского университета по специальности «химия». Но искать среди его достижений изобретение взрывчатки, брони, пороха или топлива — дело пустое. Его заслуги в сфере укрепления обороноспособности нашей Родины заключаются в сфере сельского хозяйства.

Между тем их могло бы и не случиться. Успехи студента-химика Прянишникова были настолько блестящими, что ему предлагали после выпуска остаться в Московском университете на кафедре органической химии. Однако он эту карьеру отверг и снова стал студентом — правда, сразу третьекурсником: его второй альма-матер стала Петровская земледельческая и лесная академия, позже ставшая Сельскохозяйственной академией имени Тимирязева. Что заставило его заново сесть за парту, не вполне понятно. Возможно, харизма Тимирязева — его лекции в Московском университете сопровождались аншлагами. Возможно, дружба с однокурсником Петром Коссовичем, сыном директора Московской земледельческой школы. Во всяком случае, Прянишников вновь стал студентом, увлёкшись идеей увеличения производительности отечественного земледелия.

Многим такое рвение могло показаться надуманным. В самом деле: зачем что-то там повышать, если Россия и без того тогда была одним из крупнейших поставщиков зерна на мировой рынок? Тем, кто бросается лихой фразой «мы кормили хлебом всю Европу», лучше прочих ответил сам Прянишников: «Почему Германия ввозила хлеб из России? Потому что она желала иметь не только хлеб, но и ветчину, а для получения 1 пуда свинины нужно скормить около 5 пудов зерна, для чего и требовалось привлечение русского зерна. В то же время наш крестьянин вегетарианствовал и тем делал вывоз возможным».

Почему же русский крестьянин вегетарианствовал? Животных на мясо почти не выращивали. Ещё в 1870-е годы пионер отечественной агрохимии Александр Энгельгардт отметил, что скот был для русского крестьянина прежде всего производителем навоза, который был единственным удобрением — без него хлеб попросту не родился. Впрочем, навоз тоже не увеличивал производительность, а в лучшем случае поддерживал её на прежнем уровне. Нарастить её пытались дополнительной распашкой, но становилось только хуже — под это дело часто определяли заливные луга, что сокращало кормовую базу скота и количество единственного удобрения…

Академики, Герои Социалистического Труда агрохимик, биохимик и физиолог растений Дмитрий Прянишников (слева) и металлург Иван Павлович Бардин, 1945 г. Фото: РИА Новости/ Иван Шагин

С неожиданной стороны

Было ясно, что без минеральных удобрений разорвать этот порочный круг нельзя. Но в том-то и дело, что их пробовали применять, исходя исключительно из опытов. Тот же Энгельгардт у себя на Смоленщине произвёл фурор: «Фосфоритная мука, употреблённая под рожь, производит поразительное действие и вполне заменяет навоз». А вот Дмитрий Менделеев, напротив, ценя азотные удобрения, усомнился в чудодейственности фосфоритной муки: «Навоз, хорошая обработка и известкование, а не фосфаты нужны нам».

Прянишников подошёл с неожиданной стороны. Вопреки господствующим представлениям, согласно которым главным в сельском хозяйстве считается практика, он начал с теории. Да ещё с такой, которая на первый взгляд весьма далека от насущных нужд, — его магистерская диссертация называлась «О распадении белковых веществ при прорастании», а докторская — «Белковые вещества и их распадение в связи с дыханием и ассимиляцией».

Между тем именно эти работы легли в основу его теории питания растений, которая сейчас считается классической. На практике же это означало, что был сделан первый реальный шаг к главному — не просто «накормить растение», а накормить его правильно. Второй шаг заключался уже не в изучении питания растения, то есть внутренних условиях, а в анализе условий внешних, то есть той среды, где растения обитают. А она разная. Стало быть, минеральное удобрение следует подбирать не только к конкретному виду растения, но и к конкретной среде. А ещё лучше, если это будет не одно удобрение, но целый комплекс. Так родилась схема, которую называют «треугольник Прянишникова», на вершинах которого расположены растение, почва и удобрение. И все три вершины взаимосвязаны и влияют друг на друга.

Дмитрий Прянишников, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, со студентами, 1945 г. Фото: РИА Новости/ Иван Шагин

Мечты и реальность

На словах (и даже на отдельных опытных станциях) выходило красиво. В реальных масштабах страны получалось, что отечественное сельское хозяйство проседало как минимум по двум пунктам. Первый — исследование почвы. Такой пестроты почвенного состава, как у нас, не было ни в Европе, ни в США. К 1910 году с превеликим трудом удалось составить примерную картину воздействия удобрений на различные типы почв, да и то только для тех губерний, которые считались главными. Второй — собственно удобрения. В 1913 году в Бельгии внесли 10 пудов минеральных удобрений на десятину, в Германии — 7 пудов, а в России только 0,4 пуда. И лишь треть этих удобрений была произведена в России — остальное закупали за границей, преимущественно в Германии.

Чем грозит такое положение, стало ясно в 1914 году, когда вспыхнула Первая мировая. Созданный Прянишниковым в 1915 году Общественный комитет по делам удобрений, наметив правильный план действий, сделать уже ничего не успевал да и не мог — реальных рычагов воздействия на власть у него не было. А ведь, как мы помним, распад Российской империи начался с хлебных очередей в Петрограде, которые стали запалом Февральской революции 1917 года…

Но это был лишь промежуточный итог. В 1919 году Общественный комитет был преобразован в государственное учреждение — Институт удобрений. В 1924 году был введён в действие план «химификации сельского хозяйства», который мало чем уступал по значимости плану электрификации всей страны. В 1926 году была организована Географическая сеть полевых опытов по определению потребности и эффективности применения удобрений под сельскохозяйственные культуры — для начала на 300 опорных пунктах. Резко увеличились ассигнования на разведку полезных ископаемых, в том числе тех, что были нужны для производства фосфорных, азотных и калийных удобрений…

А что сейчас?

Один за всех

В это трудно поверить, но за всем этим стоял Прянишников. Собственно, и не верили — ученик Дмитрия Николаевича, Иван Гунар, вспоминал: «Французам было знакомо имя Прянишникова. Но многие были убеждены, что есть несколько известных учёных Прянишниковых: Прянишников-агроном, Прянишников-агрохимик, Прянишниковы — физиолог и биохимик… После разъяснения, что это один и тот же Дмитрий Прянишников, неизменно следовало:

«О, это непостижимо: на это способен только русский!» Но и это был лишь промежуточный итог. Окончательный мы можем наблюдать сейчас, когда Россия не то что не зависит от заграничных поставок, но считается одним из крупнейших мировых экспортёров минеральных удобрений. Между прочим, в Европе по этому поводу уже несколько лет регулярно устраивают истерики — там крепко подсели на русскую «минеральную иглу»…

Оцените материал

| Подписывайтесь на АиФ в

MAX |

Leave a Reply